IFoU(International Forum on Urbanism)是由荷蘭台夫特大學(TU Delft)建築/都市/營造科學研究所發起的重要國際論壇平台,網絡會員學院眾多且多屬國際一流大學,每年分別由個別會員於不同城市舉辦國際研討會及建築暨都市設計工作營,藉由跨地域及跨校跨領域的合作互動,聚焦真實城市發展課題,進行為期兩週的在地密集設計操作。

台大建築與城鄉研究所為IFoU重要創始成員,長期參與其研討會論文發表及工作營實作,累積豐碩成困並建立實交流的學術網絡。

2017: Amsterdam

阿姆斯特丹工作營成果報告 (44.6Mb)

(44.6Mb)

2015: Singapore

IFOU 2015 年工作營計畫,探討新加坡的空間規劃與計劃制度。活動設計由JTC Corporation, International Forum on Urbanism, National University of Singapore 主導,配合新加坡2013 釋出的人口政策白皮書,2030 年將擴張相較目前30%的人口,而主要影響地區則由Jurong Industrial District(裕廊工業區)的遠景規劃,執行新加坡人口政策與產業轉型。以此背景為前提,工作營藉由城市參訪使學員捕捉都市性格,並進一步藉由工作坊討論提案建議,提供地方開發單位(JTC)對於未來Jurong 開發的多元提案參考。

時間從2015/1/10-01/25,為期兩週。

新加坡工作營成果報告 (1.4Mb)

(1.4Mb)

2014: 光州Gwangjiu

2014年IFoU國際建築工作將由韓國光州全南國立大學(Chonnam National University)建築系統統籌,時間從2014/7/04-07/17,為期兩週。

光州工作營成果報告 (727Mb)

(727Mb)

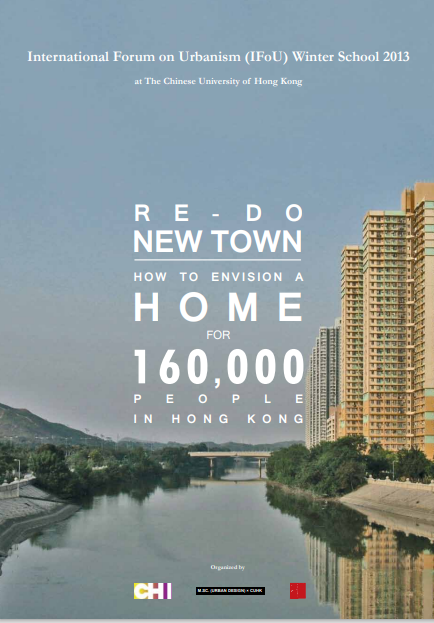

2013: 香港Summer School in Hong Kong

繼去年北京IFoU (International Forum on Urbanism) 建築工作營,今年為期兩週的冬季營(Summer School in Hong Kong)由香港中文大學的建築學院主辦,從1/19 – 2/2,以Re-Do New Town; How to envision a home for 160,000 people in Hong Kong為題,探討香港洪水橋新市鎮發展的相關的規劃及設計新方向。

香港工作營成果報告 (2.7Mb)

(2.7Mb)

2012: 北京Summer School in Beijing

繼2011年巴塞隆納IFoU(International Forum of Urbanism)建築工作營,2012年為期兩週的暑期學校(Summer School in Beijing)由北京工業大學的建築及都市計畫系主辦,從6/29-7/13,以Urban re-Development and Public Transport in Beijing為題,探討北京都市更新及公眾運輸系統相關的規劃設計議題。

指導教授:康旻杰

學生:林冠年、陳瑋志、高筱婷、張耕維、張詩維

實習成果PDF下載:

1.封面(Front cover) (360Kb)

(360Kb)

2.簡介(Introduction) (38Mb)

(38Mb)

3.地鐵發展以及新的中心地位(Subway Development and New Centrality) (29Mb)

(29Mb)

4.城市軌交通線網,社會住宅和都市更生(Urban Rail Transit Network, Social Housing and Urban Rehabilitation) (33Mb)

(33Mb)

5.公共空間、城市形態和公共交通節點(Public Space, Urban Morphology and Public Transport Node) (32Mb)

(32Mb)

6.公共交通和”綠色”鄰里(Public Transport and “Green” Neighborhood) (26Mb)

(26Mb)